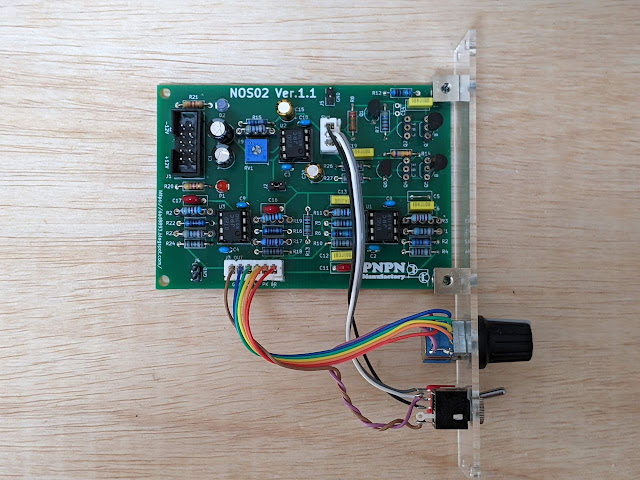

アクリルパネルに取り付けたところ

ホワイトノイズにフィルタを掛けてノイズのカラーを作ります。4種類のフィルタを用意しました。

Brown: 1次LPF (-6dB/Oct)

Pink: 1次LPF + RC直列 (-3dB/Oct)

Blue1: 1次HPF (-6dB/Oct)

Blue2: 2次HPF (-12dB/Oct)

今までにも何度か書いていますが、ピンクノイズ、ブルーノイズは-3dB/Octの減衰特性を持ちます。一次RCフィルタは-6dB/Octなので帰還ループにRCを直列にしたものを入れて、周波数特性に平坦な部分を追加します。

I(C1):C単体 I(R1):RC直列 I(V1)C-RC並列

C単体(緑の線)とRC直列(赤の線)を並列にすると周波数特性に平坦な部分ができるのがわかります(シアンの線)。このRC直列を(適宜定数を決めて)増やしていくと、よりリニアな-3dBの減衰を得られます。

しかし、どういう式を立てて解けば良いかは私にはわからないので、まじめにやるには先輩方の回路に習うのがよいと思います。

参考

Elliott Sound Products: Pink Noise Generator for Audio Testing

NOS02ではPink NoiseはRC直列を1段入れ、Blue NoiseはRC直列を入れずに1次HPFの-6dB/Octのままにしています。Blue2は1次HPFを2段重ねた2次HPFです。カラードノイズの定義からは外れてしまいますが、明るい(シュッとした)ノイズ、暗い(柔らかい)ノイズぐらいの感覚で使えればと思います。

フィルターの周波数特性

回路図

ノイズ発生回路は切り離し、J2を入力として各フィルターの周波数特性を測定しました。

Brown

Pink

Blue1

Blue2

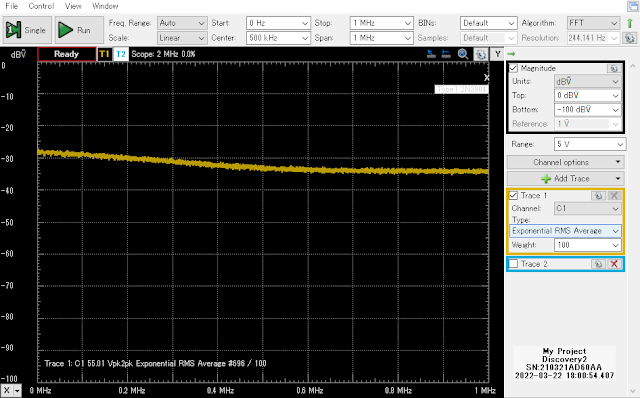

出力されるノイズの特性

WaveSpectraで出力波形と周波数特性を観測しました。回路はType1、Trは2SC1815です。

Brown

Pink

White

Blue1

Blue2

-3dB/OctのBlueノイズ

Pinkノイズと同じように反転型一次HPFにRC直列回路を追加すると擬似的に-3dB/Octの傾きを持ったHPFが作れます。

シミュレーション回路図

AC解析

メモ

RC1次LPFと非反転増幅回路の組み合わせは、入力部分で直流的に接地されないため電位が怪しい感じです。1MΩとかで接地しても良いのですが、反転入力型アクティブフィルタで統一したほうが良いかも知れません。